50여 년 전 동경의 엿장수에게서 구한 한 권의 고서

한국 사상사에 있어서 최초이자 유일한 논리서

한민족이 인류 역사에 기여한 최고 수준의 문화적 성취

- 지금으로부터 50여 년 전, 1967년 초 일본의 동경 거리에서 한 엿장수가 엿을 팔고 있다. 엿장수는 손님이 엿을 사면 한자가 어지럽게 씌어있는 고서를 한두 장씩 쭈욱 찢어서 손님에게 엿을 싸주고 있었다. 그날 마침 근처 거리를 걷고 있던 중년 신사의 눈에 엿장수의 그런 모습이 들어왔다.

신사는 엿장수에게 다가가 이런저런 이야기를 나눴다. 얼마 후 그의 손에는 엿이 든 봉지와 함께 엿장수가 손님에게 엿을 싸주던, 이미 몇 장이 뜯어진 채 훼손된 고서 한 권이 들려있었다. 신사는 사실 엿보다는 누렇게 바랜 낡은 고서 종이에 쓰인 글씨에 더욱 관심이 갔던 것이다. (중년 신사의 정체는 칸다 키이치로[神田喜一郞]라는 불교학자였는데, 아래 이어지는 이야기는 그가 엿장수에게 구입한 고문서에 관한 것이다.)

유채꽃이 만발한 벌판 너머 높은 담장으로 둘러싸인 사원은 각국에서 온 수 천의 순례승들로 북적였다. 넓게 펼쳐져 있는 건물들 사이로 잘 가꾸어진 정원이 보였다. 치자나무 사이에는 이름 모를 붉은 꽃이 보석처럼 박혀있고, 네모반듯한 연못에는 붉은 수련이 초행자의 눈길을 끌었다. 눈부신 신록 아래 크고 작은 벽돌 건물들이 죽 늘어서 있다. 이곳이 바로 천축(天竺) 마가다국의 날란다 사원이다.

“깨달음의 과정에서 논리는 필수입니다. 그래서 인명학(因明學)은 깨달음의 불꽃이라 하지요.”

“그런데 종인유(宗因喩) 삼지작법(三支作法)이 대부분 대진국(大秦國-로마)의 논리학을 따라 한 것으로 드러났다는군요.”

“대진의 삼단논법은 3단으로 구성된 논리식입니다. 그리고 삼지작법은 종, 인, 유 3단으로 구성되어 삼단논법의 결론, 소전제, 대전제와 상응합니다.”

“선조들의 시대에 대진국과 교류가 있었소. 그렇다고 해도, 우리의 삼지작법이 대진의 삼단논법을 모방했다는 근거는 무엇이요?”

“안타깝지만, 용수(龍樹)보살을 거쳐 진나(陳那)에 이르러서야 완전한 삼지작법이 만들어졌다는 것을 모르지는 않겠지요?”

논쟁을 하던 젊은 수사가 문득 서기(瑞氣)를 느껴 고개를 들었다. 그는 낯선 얼굴 원효(元曉)와 눈이 마주쳤다. 주춤하는데 뒤쪽에서 커다란 목소리가 들렸다.

“대진국의 삼단논법은 자신의 지식을 남에게 전달할 때에 필요한 것이지요. 타인을 위한 비량(比量-추리)이란 말이요.”

청중의 시선이 일제히 목소리가 나는 쪽으로 쏠렸다. “저분은 현장(玄弉) 법사가 아닌가요?”

현장은 서역을 일주하고 천축국의 경전을 한어로 풀이한 대승이다. 일찍이 200여 년 전 구마라십(鳩摩羅什)이 교의 연구를 주도한 이래 최고의 학승으로 불리며 동아시아에 불교를 전파하는데 가장 큰 공덕을 쌓고 있다. 그는 중원에서 한창 역경에 매진하고 있다고 했다. 원효가 당나라 행을 선택한 이유도 장안(長安)에 있는 그를 찾아가는 길이 아니었던가. 그런데 그가 이곳에 있다니. 원효는 가슴이 두근거렸다.

“삼지작법과 삼단논법의 관계에 대해 우리에게 가르침을 주시오.”

누군가 현장을 향해 소리를 질렀다.

현장이 조용히 손을 들어 좌중을 진정시켰다. 그리고는 원효를 바라보았다.

“논식이란 이른바 지식을 남에게 전달하기 위해 고안된 것이요. 대진의 삼단논법이나 진나의 삼지작법이 모두 같은 용도로 만들어진 것입니다. 자기 자신을 인식하기 위한 방편으로는 부족함이 있습니다.”

“그러기에 진나는 자비량(自比量)을 마련하지 않았소?” 현장이 원효에게 되물었다.

“자비량은 타비량의 역설을 피하기 위한 방책이었을 뿐입니다.”

“그 말은 진나의 인명학으로도 해결 되지 않는 문제가 있다는 말인가요?” 현장이 다시 물었다.

원효는 잠시 생각을 가다듬었다.

“잘 들으시오. 비량(比量)은 진실을 찾기 위한 방편이요. 논리가 곧 진리는 아니란 말이요. 때때로 깨달음은 논리를 넘어서는 침묵에서 발견되는 것이요. 그러니 비량 자체를 비량하시오. 그것이 또한 용수 중론(中論)의 가르침이요. 그걸 깨닫지 못한다면 당신들은 도대체 왜 순례의 길을 떠나 온 것이란 말이요.”

원효의 단호한 어조가 사원 건물을 울렸다. 청중들 사이의 웅성거림이 일시에 가라앉았다.

“후일 진나의 화신이라 불리게 될 분이 역시 다르군요.”

현장이 눈을 빛내며 다가왔다. ‘진나’라면 인명학을 집대성한 고승이 아닌가. 그런 인물의 화신이라면 영광이 아닐 수 없다. 하지만 원효는 진나의 인명학에 대해 의문을 가져왔다. 현장의 유식비량(인식논리)도 그대로 수긍할 수 없었다.

원효는 합장으로 답례를 했다. 하지만 가슴 깊은 곳에서부터 타는 듯 목마름이 느껴졌다. 갈증은 점점 심해지더니 참을 수 없을 통증으로 이어졌다. 곧이어 온 천지가 어두워지며 암흑으로 변했다.

원효는 손을 뻗어 물그릇을 찾았다. 단숨에 물을 들이켰다. 정신을 차리고 주위를 둘러보니 어두침침한 토굴이었다. 그제야 원효는 자신이 꿈을 꾼 것을 알았다. 주변을 짚어보던 원효는 소스라치게 놀랐다. 자기 옆에 누워있어야 할 의상(義湘)은 간 데가 없고 두 기의 해골이 나란히 누워 있었던 것이다. 게다가 조금 전 물을 마신 그릇은 다름 아닌 해골이었고, 목구멍을 시원하게 하였던 물은 백골에 담긴 추깃물이었다.

쫓기듯 구법에 나섰던 원효. 당항성에서 배를 타면 순례의 길은 쉽게 끝나지 않을 터, 장안으로 가면 또 날란다로 향하게 될지 모른다. 백제는 무너지고 고구려는 위태롭다. 삼국의 사람살이는 모두 삿된 욕망의 대상이 되었다.

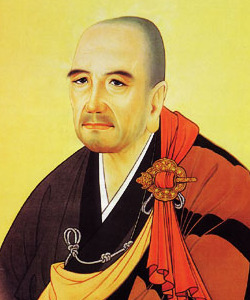

원효는 간밤의 꿈을 되새겼다. ‘삼계가 마음이고 만법은 모두 인식의 소산이다.’ 현장도 진나도 내 안의 일심(一心)에 있을 뿐이 아닌가. 욕망을 넘어서기 위해 굳이 장안이나 날란다가 필요하지 않다. 회심한 원효는 신라로 돌아갔다. 11년 후인 671년, 55세의 원효는 나당전쟁의 위기를 맞아 당대 최고의 지성, 삼장법사 현장의 인명학을 극복하는 [판비량론(判比量論)]을 썼다.

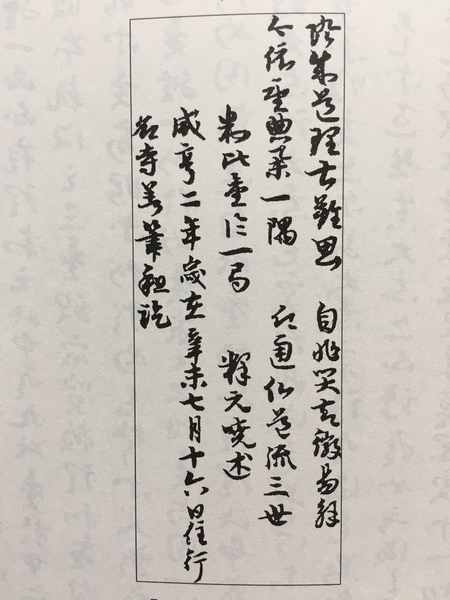

- 50여 년 전 동경의 엿장수에게 허름한 고서를 산 신사는 집에 돌아와 내용을 살펴보다 그것이 [판비량론]이라는 사실을 알게 되었다. 비록 남아있는 부분은 일부분이긴 했지만 제목만 알려졌던 책의 실체가 전해지는 순간이었다.

[판비량론]은 당대 최고 수준의 불교 논리학 저술이면서 동시에 한국 사상사에 있어서 최초이자 유일한 논리서이다. 또한 인간의 논리적 사고의 근본 한계인 역설의 문제를 다룸에 있어, 현대 논리학에 혁명을 가져온 괴델의 ‘불완전성 정리’에 필적하는 논쟁을 펼쳐 보였다. 동서양 사상을 꿰뚫는 석학 한태동 교수는 한민족이 인류 역사에 기여한 최고 수준의 문화적 성취로 한글, 상감청자와 함께 [판비량론]을 꼽았다.